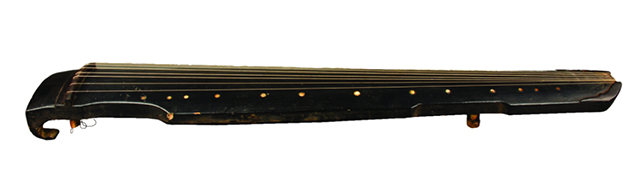

清代七弦琴,榆中县博物馆于1986年从榆中县金崖镇征集。长120厘米,宽20厘米,高12.5厘米。由琴弦和琴体系统构成。琴体黝黑,显得庄重而典雅。琴面呈拱形,琴首设有架起琴弦的硬木,叫“岳山”。琴尾呈椭圆形,末端镶嵌刻有浅槽的硬木,叫“龙龈”,在岳山与龙龈之间,有七根弦悬架于音梁之上。靠近琴面边缘处,嵌有十三个螺钿制成的徽,用于标记音位。琴底开两个音槽,位于琴中部较大的为“龙池”,位于琴尾较小的为“凤沼”,与琴面上的岳山一起构成“上山下泽”,象征天地万物。靠近琴腰中部设有两足,称为“雁足”,用于固定琴弦。在琴首岳山下方设有七个琴轸,用于固定琴弦和调节音准。七弦琴,又称瑶琴、玉琴,是中国最古老的乐器之一,属于弦乐器族内的弹拨弦鸣乐器,它以优美的造型和透澈的琴音深得人们喜爱,在古时文人心中将它视为高雅的代表,具有浓厚的中国民族特色,被称为“国乐之父”。

七弦琴的声音是让人迷恋的,它泛音的轻灵,散音的浑厚,按音的或舒缓或激昂或凝重,加之注、猱、揉、吟的指法,让人真正体验到余音袅袅、象外之致的韵味。春秋时期的伯牙和子期“《高山》《流水》觅知音”的故事,成为广为流传的佳话美谈。西汉司马相如一曲《求凤凰》,贏得卓文君的芳心。三国诸葛亮以其过人的智慧,在空城危急之时,焚香操琴,吓退敌军,成为后世戏曲中久唱不衰的经典故事。魏晋时期嵇康给予古琴“众器之中,琴德最优”的至高评价,终以在刑场上弹奏《广陵散》作为生命的绝唱。近代,伴随着华人的足迹遍布世界各地,七弦琴又成为西方人心目中东方文化的代表。

追溯琴的起源,距今至少有3000年以上的历史。在远古文明时期,就有“伏羲作琴”、“神农作琴”的传说:《诗经》中记载着“窈窕淑女,琴瑟友之”、“我有嘉宾,鼓瑟鼓琴”等诗句。孔子也是七弦琴的推崇者,他所教授的六艺中,七弦琴是必修乐器。七弦琴充满着传奇的象征色彩,它长3尺6寸5分,代表一年有365天,琴面为弧,代表着天,琴底为平,象征着地。七弦琴最初有五根弦,象征着金、木、水、火、土。周文王为了悼念儿子伯邑考,增加了一根弦;武王伐纣时,为了鼓舞士气,又添了一根,所以七弦琴又称为“文武七弦琴”。

这把七弦琴从清代流传至今,经历了夜阑人静的风月,诉说过数百年的曲折,它通体已浸入了历史的沧桑,腹腔中飞出的不再是烟花柳絮的幽怨、长亭古道的兴叹,而是国人流传至今的精神!在千年的丝绸古道上,它已汇入民族文化之魂,永远流淌在中华民族的血液里,奏响民族复兴的和谐乐章。

文/图 榆中县博物馆

咨询热线:0931-5221176

单位地址:甘肃省 兰州市 榆中县 兴隆路307号